Melayani dengan (C'TAAR) : Cepat , Transfaran,Akurat,Aksesnya mudah dan Relepan,

ANGGARAN RESPONSIVE PERLINDUNGAN ANAK

PERSPEKTIF IMPLEMENTASI DAERAH KHUSUS KABUPATEN BENGKAYANG

Perlindungan anak dari kekerasan, khususnya kekerasan seksual, merupakan amanat konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2), yang menetapkan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Mandat ini diperkuat dengan ratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990, yang mewajibkan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin, menghormati, melindungi, dan memenuhi hak setiap anak.

Laporan kajian ini disusun untuk memberikan masukan strategis, validasi, dan rekomendasi praktis kepada kementerian/lembaga perencana (KemenPPPA dan Bappenas) mengenai substansi Risalah Kebijakan Anggaran Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak. Kajian ini difokuskan pada perspektif implementasi di daerah otonomi dengan tingkat kerentanan tinggi, yaitu Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Sifat perlindungan anak yang multi-sektor menuntut adanya koordinasi dan kerja sama yang erat antar sektor dan pemangku kepentingan, baik di pusat maupun di daerah, untuk menjamin kepentingan terbaik bagi anak.

I.1. Latar Belakang: Urgensi Perlindungan Anak dan Mandat Konstitusional

I.2. Kedudukan dan Peran DinsosPPPA Bengkayang sebagai Penanggap

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DinsosPPPA) Kabupaten Bengkayang merupakan institusi pelaksana kebijakan teknis di garis depan, bertanggung jawab langsung atas penyusunan dan pelaksanaan program perlindungan hak-hak anak dan pencegahan segala bentuk kekerasan. Peran lembaga ini sebagai penanggap sangat strategis karena dapat memvalidasi apakah kebijakan anggaran nasional mampu diterjemahkan secara efektif di tingkat regional, terutama dalam konteks geografis perbatasan dan tantangan sosial yang kompleks.

Komitmen daerah terhadap isu ini didukung oleh landasan hukum lokal yang kuat, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak (KLA) dan Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2024. Regulasi ini menjadi payung hukum bagi kerja kolaboratif Gugus Tugas KLA lintas sektor di Bengkayang. Sejak tahun 2023, Bengkayang telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam pemenuhan hak anak, terbukti dari kenaikan skor penilaian KLA hingga mencapai Kategori Pratama pada tahun 2024. Penguatan sistem KLA ini memerlukan dukungan fiskal yang memadai dari pemerintah pusat.

I.3. Kerangka Kebijakan Nasional dan Sinkronisasi Regional

Meskipun terdapat upaya signifikan dari Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan program perlindungan anak selama lebih dari satu dekade , capaian pada tingkat nasional masih memerlukan evaluasi kritis. Laporan Kinerja KemenPPPA Tahun 2024 menunjukkan adanya diskrepansi antara realisasi anggaran yang relatif tinggi (89,97%) dan capaian indikator utama kinerja (IKU) yang rendah.

Salah satu indikator sasaran strategis yang capaiannya berada di bawah target adalah Prevalensi Kekerasan terhadap Anak (KtA), yang hanya mencapai 59,85% pada tahun 2024. Angka ini mengindikasikan bahwa strategi pendanaan dan program yang diterapkan, termasuk yang disalurkan melalui mekanisme Transfer ke Daerah (TKD), belum efektif dalam menekan angka kekerasan. Kegagalan capaian IKU nasional ini menjadi poin evaluasi utama, yang menunjukkan perlunya reformasi kebijakan anggaran agar lebih terarah pada outcome pencegahan dan penanganan di daerah dengan beban kasus riil.

II. Situasi Kekerasan Seksual Anak di Kabupaten Bengkayang: Basis Data dan Prioritas Regional

Penggunaan data kuantitatif yang valid dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) KemenPPPA adalah krusial untuk menjustifikasi urgensi alokasi anggaran yang proporsional. Pada tahun 2023, Kabupaten Bengkayang mencatat 35 korban kekerasan seksual terhadap anak.

Data ini menempatkan Bengkayang pada urutan kedua tertinggi di seluruh Kalimantan Barat, setelah Kabupaten Sambas (42 kasus). Tingginya angka kasus ini menempatkan Bengkayang sebagai wilayah prioritas tingkat I yang membutuhkan intervensi anggaran afirmatif. Sebagai perbandingan, jumlah korban kekerasan seksual di Kabupaten Bengkayang (35 kasus) melebihi jumlah kasus di ibu kota provinsi, Kota Pontianak (24 kasus). Beban kasus yang berat dan kompleks ini memvalidasi tuntutan DinsosPPPA Bengkayang untuk mendapatkan alokasi sumber daya fiskal yang spesifik dan proporsional.

Tingginya prevalensi ini diperparah oleh tantangan geografis dan sosiokultural yang unik di daerah perbatasan. Bengkayang menghadapi kerentanan ekonomi, tantangan mobilitas untuk menjangkau layanan, serta pola asuh yang berpotensi menyimpang, sebagaimana terlihat pada kondisi anak-anak keluarga TKI yang rentan putus sekolah atau terlambat sekolah. Kondisi ini memperparah risiko kekerasan dan mempersulit implementasi program penanganan yang komprehensif di tingkat desa/kecamatan.

II.1. Analisis Data Kasus Kekerasan Seksual Anak di Bengkayang dan Perbandingan Regional

Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah menunjukkan komitmen kuat melalui kerangka hukum lokal (Perda KLA No. 2 Tahun 2023 ) dan telah mengimplementasikan sistem perlindungan tiga lapis: pencegahan di tingkat hulu, penanganan cepat, dan pemulihan jangka panjang.

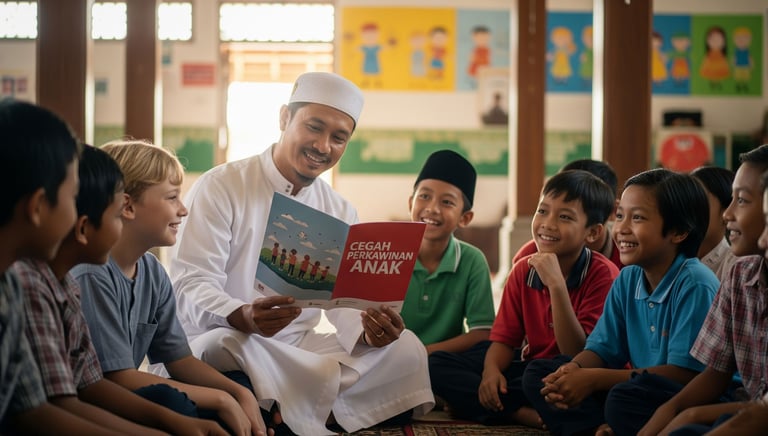

Model pencegahan di hulu dilaksanakan melalui program-program penguatan ketahanan keluarga, seperti Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dan Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH), yang bertujuan memberikan pelatihan pengasuhan positif dan komunikasi sehat. Selain itu, telah dibentuk Sekolah Ramah Anak (SRA) untuk menciptakan lingkungan belajar yang bebas perundungan.

Implementasi program-program pencegahan ini secara berkelanjutan, terutama dalam menjangkau wilayah yang tersebar, membutuhkan alokasi belanja operasional APBD yang stabil dan memadai. Apabila anggaran pusat (melalui DAK) tidak secara eksplisit dan memadai mendukung keberlanjutan PUSPAGA dan SOTH, program pencegahan ini sangat rentan terhenti, dan upaya untuk menurunkan prevalensi kekerasan dalam jangka panjang menjadi terancam. Oleh karena itu, risalah kebijakan anggaran nasional harus menyasar pendanaan program pencegahan hulu secara terstruktur.

II.2. Komitmen Kebijakan Lokal dan Model Pencegahan Berlapis

III.1. Pola Penganggaran Saat Ini: APBD, DAK Nonfisik, dan Celah Alokasi

Secara umum, pendanaan program perlindungan anak di daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta sumber lain yang sah. Di Bengkayang, DinsosPPPA sangat bergantung pada APBD murni (sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD 2024 ), yang alokasinya harus dibagi untuk berbagai fungsi sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

Analisis mendalam pada struktur Transfer ke Daerah (TKD) menunjukkan adanya permasalahan serius dalam alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Perlindungan Perempuan dan Anak. Data alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025 untuk Kabupaten Bengkayang menunjukkan bahwa Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak melalui DAK Nonfisik hanya dialokasikan sebesar Rp 400.660 ribu.

Angka ini memperlihatkan adanya ketidakadilan fiskal dan fiscal gap yang signifikan. Alokasi anggaran yang sangat minim ini, dibandingkan dengan beban kasus riil sebesar 35 korban kekerasan seksual di Bengkayang pada tahun sebelumnya , jelas tidak proporsional dan tidak mencerminkan prinsip keadilan fiskal berbasis tingkat urgensi. Secara matematis, jika seluruh DAK tersebut digunakan hanya untuk penanganan 35 kasus (tanpa memperhitungkan biaya pencegahan dan kelembagaan), anggaran yang tersedia per kasus kurang dari Rp 13 juta , yang mana jumlah ini jauh di bawah standar biaya pemulihan psikososial, hukum, dan reintegrasi yang bersifat komprehensif dan multi-tahun.

III. Analisis Kebijakan Anggaran Perlindungan Anak di Tingkat Daerah

III.2. Implementasi Penganggaran Responsif Anak (CRB) dan PUG

Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah berkomitmen untuk mengintegrasikan Perspektif Gender dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran (PUG), sejalan dengan Inpres No. 9 Tahun 2000 dan RPJMN. PUG, yang di dalamnya termasuk Penganggaran Responsif Anak (CRB), menuntut adanya data terpilah, analisis gender/anak, serta penjaminan kesetaraan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat (APKM).

Namun, efektivitas penerapan CRB di tingkat implementasi daerah terhambat oleh dua faktor utama:

Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM): Keterbatasan anggaran DinsosPPPA dan keterbatasan DAK Nonfisik PPPA menghambat upaya peningkatan kapasitas SDM perencana di tingkat kabupaten untuk melaksanakan analisis gender/anak yang mendalam pada setiap mata anggaran.

Keterbatasan Data Infrastruktur: Implementasi PUG/CRB memerlukan Sistem Informasi Data Terpilah (SID-PG) yang harus terintegrasi hingga ke tingkat desa/kelurahan. Anggaran untuk pengembangan dan pematangan sistem data ini seringkali tidak tersedia secara spesifik dalam pos DAK, sehingga menghambat proses perencanaan anggaran berbasis kebutuhan nyata.

Kondisi ini menjelaskan mengapa DAK Nonfisik PPPA yang kecil (Rp 400 juta) di daerah kritis seperti Bengkayang tidak dapat mendorong implementasi program pencegahan berskala luas (PUSPAGA, SOTH) yang merupakan kunci untuk menurunkan prevalensi kekerasan jangka panjang, seperti yang diharapkan oleh IKU nasional.

IV.1. Tantangan Struktural dan Kebutuhan Pemulihan Jangka Panjang

Definisi fiscal gap di Bengkayang adalah kesenjangan parah antara kebutuhan pendanaan minimal untuk layanan perlindungan komprehensif (pencegahan, penanganan, pemulihan) berdasarkan beban 35 kasus kekerasan seksual dan alokasi DAK Nonfisik yang ada (Rp 400 juta). Kesenjangan ini terpaksa ditutup oleh APBD murni yang memiliki prioritas bersaing lainnya, sehingga mengancam keberlanjutan dan kualitas layanan perlindungan anak.

Layanan pemulihan untuk korban kekerasan seksual bersifat kompleks, multi-sektoral (medis, psikologis, hukum), dan memerlukan pendanaan yang bersifat multi-tahun (jangka panjang). APBD murni daerah seringkali tidak mampu menjamin keberlanjutan pendanaan ini karena sifatnya yang diskresioner dan dianggarkan tahunan. Kebutuhan untuk penguatan lembaga, seperti peningkatan kapasitas SDM dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus , juga terhambat oleh keterbatasan alokasi DAK yang tidak mencukupi.

IV. Tantangan Implementasi Anggaran dan Celah Fiskal (Fiscal Gap)

IV.2. Tantangan Non-Fiskal: Hambatan Kultural dan Sinkronisasi Lintas Sektor

Tantangan dalam implementasi kebijakan anggaran perlindungan anak di Bengkayang tidak hanya bersifat fiskal, tetapi juga kultural dan kelembagaan.

Di Kabupaten Bengkayang, penanganan kasus kekerasan seksual masih seringkali dihadapkan pada dominasi penyelesaian melalui hukum adat. Praktik ini, misalnya, melibatkan pembayaran denda berupa ternak (kambing atau sapi), yang seringkali dijadikan prioritas dan penyelesaian akhir, tanpa memenuhi hak-hak korban sesuai hukum positif negara.

Untuk mengatasi hambatan kultural ini, diperlukan alokasi anggaran spesifik yang dirancang untuk mendukung dialog dan kolaborasi intensif antara DinsosPPPA/UPTD PPA dengan lembaga adat. Pendanaan ini harus ditujukan untuk:

Edukasi dan Pelatihan: Meningkatkan pemahaman lembaga adat mengenai hukum positif negara (termasuk UU TPKS) dan pendekatan penanganan kasus yang sensitif budaya dan korban.

Penyusunan SOP Terintegrasi: Memastikan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengintegrasikan nilai dan norma adat budaya dengan tetap berlandaskan pada Hak Asasi Manusia dan kepentingan terbaik bagi anak.

Kegagalan untuk menganggarkan pos khusus guna mengatasi konflik kultural ini akan memastikan bahwa penyelesaian kasus di tingkat masyarakat akan terus mengesampingkan pemenuhan hak korban. Hal ini menunjukkan bahwa risalah anggaran nasional harus memiliki fleksibilitas untuk mendanai advokasi kebijakan dan kapasitas kultural di tingkat daerah.

Selain itu, keberhasilan perlindungan anak sangat bergantung pada sinkronisasi anggaran lintas sektor dalam Gugus Tugas KLA. Anggaran harus didistribusikan secara jelas ke OPD yang terlibat (Dinas Pendidikan untuk Sekolah Ramah Anak, Dinas Kesehatan untuk layanan visum dan psikososial), sehingga koordinasi yang diamanatkan dalam Perda KLA dapat didukung secara finansial.

V.1.1. Revisi Formula DAK Nonfisik PPPA Berbasis Risiko dan Prevalensi Kasus

Mekanisme TKD melalui DAK Nonfisik PPPA harus direformasi dari model alokasi berbasis rata-rata menjadi model Afirmatif Fiskal atau berbasis risiko. Formula DAK wajib memasukkan:

Indikator Prevalensi Kekerasan Seksual Anak: Daerah dengan prevalensi kasus yang tinggi (di atas rata-rata nasional atau di peringkat atas provinsi, seperti Bengkayang dengan 35 kasus ) harus menerima porsi DAK yang signifikan dan proporsional untuk menutup

fiscal gap.

Indikator Geografis dan Kerentanan Khusus: Variabel daerah perbatasan, kepulauan, atau daerah dengan risiko sosial ekonomi tinggi (misalnya migrasi TKI) harus dimasukkan sebagai faktor pemberat dalam penghitungan alokasi DAK.

V. Rekomendasi Strategis dan Masukan untuk Risalah Kebijakan Anggaran Nasional

V.1. Reformasi Mekanisme Transfer ke Daerah (TKD)

V.1.2. Penetapan Alokasi Anggaran Wajib (Mandatory Spending) PPPA

Pemerintah Pusat, melalui Kementerian Keuangan dan Bappenas, perlu mempertimbangkan penetapan persentase alokasi anggaran perlindungan anak sebagai mandatory spending tertentu di tingkat APBD (di luar belanja pegawai). Hal ini bertujuan untuk memastikan prioritas fiskal yang jelas dan mencegah anggaran perlindungan anak tergerus oleh kebutuhan daerah lainnya, mengingat amanat perlindungan anak bersifat konstitusional.

V.1.3. Penganggaran Spesifik untuk Program Pencegahan Hulu

DAK Nonfisik harus memiliki sub-kegiatan yang secara eksplisit dan memadai mendukung keberlanjutan dan perluasan program pencegahan di hulu, seperti PUSPAGA dan SOTH. Program ini merupakan investasi jangka panjang untuk menurunkan prevalensi, dan pendanaannya harus dijamin stabil, bukan sekadar tergantung pada belanja operasional APBD murni yang rentan fluktuasi.

V.2.1. Alokasi Dana untuk Kapasitas Kultural dan Pencegahan Konflik Hukum Adat

Risalah kebijakan anggaran nasional harus memasukkan pos anggaran khusus yang dialokasikan untuk mengatasi tantangan kultural dan adat. Dana ini diperlukan untuk:

Membiayai pelatihan berkelanjutan bagi tokoh adat mengenai Hak Asasi Manusia dan hak korban kekerasan seksual.

Mendukung pembentukan mekanisme mediasi atau koordinasi yang pro-korban di tingkat desa/kelurahan, yang dapat mengintegrasikan hukum positif dan hukum adat secara harmonis.

Memfasilitasi pelibatan perempuan dalam lembaga adat agar pengambilan keputusan lebih berperspektif perempuan dan anak.

V.2. Rekomendasi Penguatan Kelembagaan dan Kualitas Belanja

V.2.2. Anggaran untuk Standardisasi CRB dan Data Dukung

Dibutuhkan anggaran wajib dalam DAK untuk pengembangan infrastruktur data dan peningkatan kapasitas SDM perencanaan. Ini mencakup pengembangan Sistem Informasi Data Terpilah (SID-PG) dan pelatihan intensif bagi perencana APBD di DinsosPPPA dan OPD terkait lainnya, untuk memastikan Penganggaran Responsif Anak (CRB) dapat dilaksanakan secara efektif dan berbasis data.

V.2.3. Anggaran Lintas Sektor untuk Gugus Tugas KLA

Kementerian perlu mengeluarkan pedoman yang mewajibkan alokasi anggaran yang jelas dan terdistribusi untuk Gugus Tugas KLA. Pendanaan Gugus Tugas ini tidak boleh hanya dibebankan pada DinsosPPPA, tetapi harus terbagi secara proporsional di OPD anggota (seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan kepolisian) untuk menjamin koordinasi sumber daya yang utuh dan berkelanjutan.

Pemerintah Pusat harus memfasilitasi dan mendorong sumber pendanaan alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada APBD murni.

Optimalisasi Hibah dan Bantuan Sosial: Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan perlu menyederhanakan mekanisme penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD. Hal ini penting agar dana tersebut dapat dialirkan secara fleksibel untuk mendukung kebutuhan jangka panjang korban (misalnya beasiswa pendidikan pemulihan atau dukungan modal usaha bagi keluarga korban) yang bersifat tidak terduga dan multi-tahun.

Insentif Fiskal untuk Kemitraan CSR: Pemerintah Pusat harus merancang insentif fiskal (seperti pembebasan atau pengurangan pajak daerah) bagi dunia usaha yang berkontribusi melalui Corporate Social Responsibility (CSR) secara spesifik untuk layanan perlindungan anak, terutama pemulihan ekonomi keluarga korban. Mekanisme ini dapat menjadi solusi pendanaan yang berkelanjutan dan inovatif, meringankan beban APBD dalam program pemulihan jangka panjang.

Kajian ini menyimpulkan bahwa Risalah Kebijakan Anggaran Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak harus segera direformasi dengan mengedepankan prinsip keadilan fiskal, mengaitkan alokasi dana secara langsung dengan prevalensi kasus riil, dan mengakomodasi tantangan implementasi yang unik di daerah otonomi dengan tingkat kerentanan tinggi seperti Kabupaten Bengkayang.